Tu sei qui

Dante Alighieri, Le Terze rime, Venezia, Aldo Manuzio, 1502

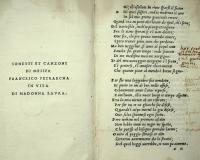

Con Le Terze rime proseguiva la lunga collaborazione che Aldo Manuzio aveva stretto con Pietro Bembo, avviata già al tempo della prima edizione uscita dalla tipografia aldina, gli Erotemata di Costantino Lascaris. Il sodalizio aveva modo di rinsaldarsi ulteriormente col progetto degli 'enchiridion', i libri in ottavo dedicati alla grande letteratura latina e italiana e stampati col carattere corsivo. Dopo la cura dei testi volgari del Petrarca, usciti nel luglio del 1501, Bembo si cimentava con il grande capolavoro dantesco, grazie alla possibilità di accedere a una fonte assai preziosa: il codice della Commedia donato da Boccaccio a Petrarca e presente nella ricchissima biblioteca del padre Bernardo. Da questo codice (ormai ampiamente identificato nel Vat. Lat. 3199 che fu poi proprietà di Fulvio Orsini), esemplato da un copista a Firenze intorno alla metà del XIV secolo e giunto nelle mani del Petrarca tra il 1351 e il 1353, Pietro Bembo approntò una copia di sua mano, l’attuale Vat. Lat. 3197, durante un soggiorno nella villa di Ercole Strozzi presso Ferrara, dal 6 luglio 1501 al 26 luglio 1502. Bembo operava con questa edizione una decisa rottura nel solco della tradizione della stampa della Commedia, già a partire dal titolo Le terze rime e ancor più con la scelta, certamente condivisa da Aldo, di sbarazzarsi del commento di Cristoforo Landino che si era imposto come imprescindibile accompagnatore del testo dantesco a partire dalla prima edizione fiorentina del 1481. Il testo di Dante fu restituito alla sua vocazione narrativa e alla capacità di avvincere il lettore grazie al formato tascabile, alla mise en page dagli ampi margini e soprattutto attraverso la soppressione degli apparati storico-filologici e della lezione interpretativa. Una restituzione resa possibile inoltre dagli interventi di Bembo sull'interpunzione, sull'ortografia, sugli accenti. Abolì le abbreviazioni e soprattutto agì sul testo ridonandogli l'originale timbro trecentesco. Fu dunque un'operazione radicale assunta da Bembo con piena responsabilità che Aldo riconobbe evitando, come era per lui usuale, di premettere dediche o prefazioni. Questa ostentata rottura della tradizione incontrò subito vivaci opposizioni, specie a Firenze, come appare confrontando l'edizione giuntina del 1506, tuttavia la Commedia nella versione di Bembo si impose affermando la linea di riforma della lingua volgare e conquistando i lettori per la bellezza dell'edizione.

Nel verso della prima carta Aldo inserì il sottotitolo esplicativo: «Lo 'nferno e 'l Purgatorio e 'l Paradiso di Dante Alaghieri».

Nell'esemplare marciano, che presenta un'elegante legatura in pelle colorata di rosso con controguardie e guardie di carta marmorizzata a pavone e tagli dorati e goffrati della fine del XIX o inizio del XX secolo, l'ultima carta è stata strappata, con la perdita di parte del testo e di gran parte del colophon.

L'esemplare appartiene alla variante priva di marca tipografica nel verso dell'ultima carta.

Nel verso della prima carta nota manoscritta forse di un possessore: Brunaccione; in più parti del testo nei margini una mano (XVI secolo?) ha disegnato manicule e apposto altri segni distintivi di brani e qualche parola.

Bibliografia di riferimento:

- Leonella Coglievina, Lettori della Commedia: le stampe,in «Per correr miglior acque…»: bilanci e prospettive degli studi danteschi alle soglie del nuovo millennio, I-II,Atti del convegno internazionale di Verona-Ravenna, 25-29 ottobre 1999, Roma, Salerno editrice, 2001, vol. 1, pp. 325-370

- Massimo Danzi, La biblioteca del cardinal Pietro Bembo, Genève, Droz, 2005

- Angelo Eugenio Mecca, La tradizione a stampa della "Commedia": dall'aldina del Bembo (1502) all'edizione della Crusca (1595), «Nuova Rivista di letteratura Italiana», XVI, 1-2 (2013), pp. 9-59

- Fabio Romanini, Manoscritti e postillati dell’«antica vulgata»,in Nuove prospettive sulla tradizione della «Commedia». Una guida filologico-linguistica al poema dantesco, a cura di Paolo Trovato, Firenze, Franco Cesati, 2007, pp. 59-60

Tiziana Plebani